官浪の文房具雑学~鉛筆の硬度編~

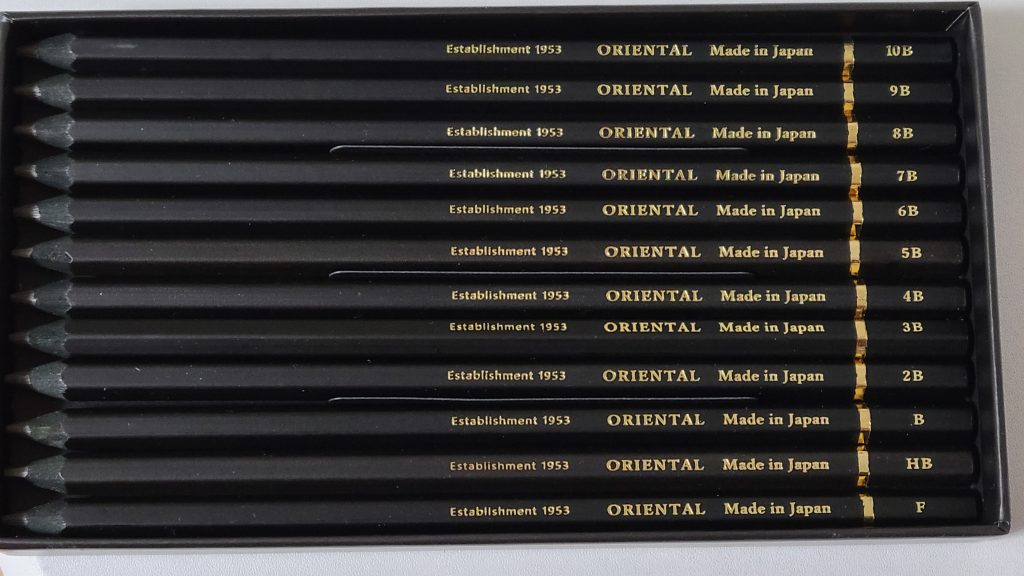

皆さんが小学生時代、使っていた鉛筆は「HB」が主流でしたね。近年は、子供たちの筆圧が弱くなったことなどにより「2B」を推奨する学校が増えてきました。この「H」や「B」は、鉛筆の硬さを表す記号です。鉛筆の芯の硬度はH(hard)とB(black)で表示され、数字が大きいほどHはより硬く、Bは軟らかくなります。HとBの間にはHB、HBとHの間にはF(firm=堅く引き締まった)が置かれています。1794年 フランスの二コラ・ジャック・コンテが黒鉛と粘土を混ぜて高温で焼き固める鉛筆芯の製法を発明しました。そして、黒鉛と粘土の配合比率を変えることで、硬度を変わることを発明し、1795年に特許を取得しました。ちなみに、「HB」は黒鉛70%に対して、粘土を30%ということで、Bの数字が大きいほど黒鉛が多く含まれていることになります。ただこの時代は、硬度を示す記号をHやBではなく、数字で表していました。現在使われているHやBの基準を、初めて採用したのは、イギリスのブルックマンというイギリスの鉛筆メーカーでした。19世紀の初め頃の話ですね。ちなみにアメリカでは、「#1」「#2」「#3」という数字で硬度を表記しています。日本のJIS規格では、6Bから9Hの17硬度が規定されていますが、三菱鉛筆は10Bから10Hまでの22硬度があります。ドイツのステッドラー社は、12Bから10Hまでの24硬度の鉛筆が販売されています。12Bの鉛筆とはちょっとビックリですね。